記事公開日

最終更新日

接着の仕組み

接着とは?

二つの物体を接合(つなぎ合わせること)するとき、皆さんはどんな方法を思いつくでしょうか。

たとえば木板どうしを接合するときは、ねじや釘を使う方法、凹凸を作りはめ込む方法、接着剤を使う方法などを、布どうしを接合するときは、縫い合わせる方法、接着剤を使う方法などを思いつくでしょう。

このように二つの物体を接合するときの手段はたくさんあります。その中で接着剤を使用して接合することを接着と呼んでいます。

接着剤はなぜ接着するの?

二つの被着材(物体)を接着したとき、接着剤と被着材はどのような状態でつながって(くっついて)いるのでしょうか。

接着のしくみには様々な説があります。ここでは代表的な三つの説を簡単にご紹介致します。

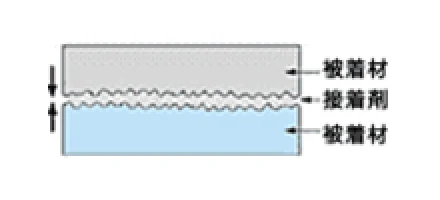

力学的連結

紙や木材のような多孔質材料の接着が、この現象をよく説明できます。

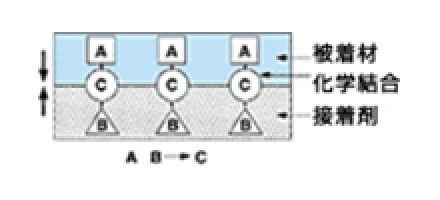

化学結合

目で見ることは出来ませんが、大きな結合力を持っていると言われています。

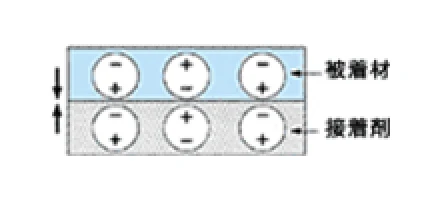

分子間力

分子と分子の間には引力が働いています。これは分子中の電気的なバランスが、瞬間的あるいは連続的に偏っているために生ずる引力です。

接着剤の種類

一口に接着剤といっても、その種類はきわめて多く、それぞれに異なった性能、用途を有しています。

ここでは弊社で取り扱っております代表的な接着剤について簡単にご説明いたします。

澱粉糊(でんぷんのり)

一般に安価で使い易く、用いる原料などにより様々な種類が有ります。

にかわ(膠)

にかわは冷水中では溶けないで数倍量の水を含んで膨潤します。

膨潤したにかわを温めていくと、溶液状態(ゾル)になります(この時の温度を融解点と言います)。

この溶液状態のにかわを冷却していくと、水を含んだままゼリー状(ゲル)になります(この時の温度を凝固点と言います)。

このゾル-ゲル変換は何回も繰り返すことができ、接着剤として使用する場合の大切な性質になります。

エマルジョン形接着剤

水分が蒸発若しくは被着体(紙、木材など)に吸収されると、残った樹脂分により接着します。

※乳化分散とは、水中で分子が溶けずに浮遊している状態のこと

ホットメルト形接着剤

加熱溶融と冷却固化という温度による状態変化を利用するため、接着作業の高速化を図ることが出来ます。

接着の工程

これらの工程を確実に行うことが、良い接着状態を作る第一の条件と言えます。

尚、詳しい使用方法及び注意事項は接着剤によって違いますので、メーカーの取扱説明書及び安全データシート(SDS)を必ずお読み下さい。

接着不良を起こした時は、工程別に振り返ってみることで原因がわかる場合があります。

自社の用途に合った接着剤関連製品をご提案します

まずはご相談ください。